我们仍未知道“精神毒品”的标签还会挂在游戏上多久。

今年的两会上,“游戏”又一次成了热门话题,其实这事儿并不太出乎人们意料,隔三差五就会有类似的情况出现。这次是某政协委员“要像控制毒品一样控制网络游戏”的发言,一夜之间又成为各家主流媒体的头条。微博、知乎、贴吧等社交平台上的游戏玩家们又一次对这些发言做出了反应。

只要是对游戏行业稍有了解的人都知道,这并不是游戏第一次被人大代表、政协委员们点名批评。

“电子海洛因”这个词儿由来已久,有人曾经统计过自2007年以来每年两会上与游戏相关的关键词。“精神毒品”与“网瘾”的出现频率最高,其他建议的提出,也基本建立在这两个关键词的基础之上。可以说,直到现在,游戏在国内社会舆论中的形象,仍然与“精神毒品”“网瘾”密不可分。

“电子海洛因”一词有据可查的最早起源是刊载于2000年5月9日《光明日报》上的《电脑游戏,瞄准孩子的“电子海洛因”》一文。在此之前,也曾有不少报刊杂志撰文声讨电脑游戏对青少年人的“毒害”,但从影响力上毕竟无法与该文相提并论。这篇文章不仅获得了当年的全国优秀新闻作品最高奖——中国新闻奖,还入选了中国人民大学出版社的高校统编教材《新闻写作教程》。

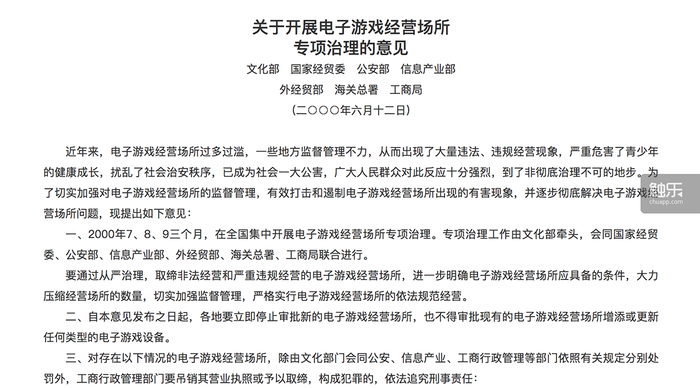

至今仍然有很多玩家将这篇文章和它的作者视为“踩着游戏的尸体和玩家的血泪在事业上青云直上”,这个说法或许有些过火,然而事实是,它的确为游戏——不论是当时的电脑和主机游戏,还是后来的网络游戏,直到现今的手机游戏——打上了“毒品”的标签,并且很难不让人将它与一个月后《关于开展电子游戏经营场所专项治理的意见》的出台联系起来。中国的游戏行业也因此被耽误了将近15年。

“网瘾”一词同样诞生于2000年前后,随后便一直被使用在以青少年为主的负面报道中。

2004年,中国青少年成长基地——它更为人熟知的名字是“国内首家戒网瘾基地”——成立;2005年,人大代表第一次在两会上提议“网瘾该治”,同年,国内首部《中国青少年网瘾数据报告》发布;2006年,杨永信在山东省临沂市第四人民医院开始了他的“治疗”工作。到了2008年,作家刘明银的《战网魔》一书与央视播出的同名纪录片让这个本已十分负面的词语再度升级,同年,随着《网络成瘾临床诊断标准》通过认证,中国成为世界首个将网瘾定义为精神疾病的国家。

“电子海洛因”与“网瘾”为家长和学校们提供了相当趁手的武器,2000年之后,大部分主流媒体都将未成年人的负面行为与游戏直接挂上了钩。在连篇累牍的文章和影片中,青少年在成长阶段中出现的生活、心理问题与家庭、学校、社会的关系被淡化,仿佛他们生活在与世隔绝的真空里,而他们所受到的暴力、色情等负面影响来自且仅来自游戏。

至此,在主流传统媒体的语境中,“电子海洛因”与“网瘾”的概念和位置已经确立:它们是将游戏及游戏产业与大众(尤其是家长群体)推向对立面的有效工具,可以肆无忌惮地被使用,并且随着社会舆论渗透到人们生活的各个方面。

20年来,尽管“电子海洛因”的论调一直占据着人们的视野,然而我们还是可以看到,在它的背面,无论是游戏人还是游戏行业,都已经成长了起来。就像两条相互平行又背道而驰的线。

一方面,在传统媒体仍然具备单向话语权的时代,游戏玩家与游戏行业的从业者面临“电子海洛因”“网瘾毒害”的指责,往往难以做出有效的辩驳和抗争:他们越是为游戏辩护,就越容易被认为中毒更深,继而成为进一步巩固某些刻板印象的证据。然而现在,当一位政协委员说出“我朋友夫妻俩是清华和北大的学霸,孩子却因为打《王者荣耀》而考不上重点中学”之类的言论时,在各类社交平台上收获的不仅是嘲讽,还有为数众多基于心理学、教育学、社会学等多种专业学科的反论与科普文章。

另一方面,中国的游戏行业又在以代表们难以想象的速度生长着。

在代表和媒体们苦口婆心地强调游戏是“电子海洛因”,“网瘾是毒害孩子的真凶”,并抛出一系列诸如取缔网吧、定时断网、限制网络游戏与游戏公司等等在如今看来并不合理甚至显得可笑的建议时,游戏从业者们悄悄地把国内游戏行业的年收入从不到3亿元(2000年左右),做到了2189亿元(2017年)。当年被认为没有前途的手机游戏,也在代表们忧心忡忡的反对意见之下,成长为年营收1000亿元以上的庞然大物。

不可否认的是,中国的游戏行业已经成为市场经济的重要组成部分,任何人都无法假装无视它的存在。既想把游戏定位为毒品祸害,又必须从经济上承认游戏的存在意义,这种矛盾本身就是对“电子海洛因”论调最大的嘲讽。

面对质疑时,最直接、最容易想到的应对方式就是提出反论。因此,大部分的游戏玩家、制作人、相关从业者遭遇“游戏是精神毒品”“未成年人犯罪全因网瘾”等问题时,总会试图举出一些相反的例子,用来证明游戏无害,游戏可以在未成年人成长中起到良好的作用,游戏也能带给人知识,帮助人们互动,建立一些美好的情感,等等。

但这其实是一个逻辑陷阱。

无独有偶,2018年3月,美国特朗普政府将校园枪击案的起因归咎于游戏,并发布了一段截取了各个知名游戏中暴力镜头的剪辑视频。对此,非盈利机构Games for Change制作了一段时长一模一样的视频,用以展示游戏美好的一面,借以批驳对于游戏的无理指责。

这些游戏从业者没有意识到,他们在证明自己的观点时,所采取的方法与逻辑,其实与对方一模一样。这其实是一个“六经注我”还是“我注六经”的问题。一旦预设了观点,那么再多的案例和再详尽的论述都会被鉴定为“利益相关”,被削减说服力。

辩解是无法穷尽的,当游戏从业者们通过证明自己而陷入论战的泥潭时,掌握了更多话语权的一方会以更熟练的套路把这些眼光尚未离开游戏圈的人们拉到同一水准,继而凭借丰富的经验淹没他们中的大部分。剩下的少部分,也很难逃过另一个陷阱。

那就是——游戏需要有怎样的意义?或者,游戏需要有意义吗?

代表们把游戏称为“精神海洛因”的一个重要理由,就是他们认为游戏会毒害未成年人的精神,让他们沾染上色情、暴力,把时间“浪费在没有用的地方”,无法“创造更多属于他们的价值”。

这听起来非常冠冕堂皇,然而实际上,作为文化娱乐产品,游戏与文学、戏剧、影视类似,迎合的是人们的精神需求,简而言之,是精神上的快乐和满足。也就是说,只要是在法律允许的范围之内,游戏唯一需要的就是让玩家感到愉悦和放松,缓解压力,这也是它最主要的功能和意义。而所谓的沉迷和负面效应,不过是这一功能的副产品——人类多多少少都有一点好逸恶劳的天性,假如游戏带给某个人的满足感高过了现实给予他的压力,那么他很难不沉迷在游戏的世界中。

然而国内的社会舆论环境并不允许游戏不体现“正面意义”——从这个角度看,文学、戏剧、影视,只要是具备娱乐功能的东西,无一不面临着相同的压力——尽管从纯功利的角度来说,任何热衷于某一件事物、但最终没有将之作为生活来源的行为都是无意义的,可社会和家长们始终需要一个可能连他们自己也无法准确定义的“正面意义”,所以游戏从业者也不得不认同它,并在这个本不需要多加关注的领域中不断周旋。

在争论的背后,所折射出的是依然是那个问题。

如果说某种事物在问世之初,人们会因为陌生而对它产生严重的偏见,那么,20多年过去了,对待它的方式为何还会建立在严重偏见的基础之上?2018年的游戏与1998年的游戏一样,都是两会代表、家长、教育者眼中的异类,他们从未将它当作与文学、戏剧、影视相类似的文化娱乐产品,也从未承认过它能够承担,也仅能够承担文化娱乐产品的社会意义。

主流媒体上,代表们仍在联名呼吁“管管游戏,救救孩子”。

很快,在社交平台上,这句话被修改成了“管管孩子,救救游戏”。

与游戏厂商不同的是,游戏玩家们并不需要列举实例来证明什么,因为他们本人就是一个个实例:很多人在社交平台上分享自己的经历,关于他们曾经如何沉迷于游戏之中,但并未受到太大影响,最后仍然顺利升学、就职,以至成家立业的故事。这些人中的一小部分真正投入了游戏行业,其余的大多数则仍然只将游戏作为一种爱好,以支持者的身份表达着对游戏的喜爱。

这些曾经设身处地沉迷游戏的人或许比代表和专家们更加理解“网瘾”的含义,也更加了解游戏的各类机制。然而他们还是义无反顾地坚持着自己的观点,也是很多游戏从业者出于立场而无法说出的话。

——“即使沉迷游戏,那又如何?”

归根结底,问题还在于许多人对待某样东西(并不仅限于游戏)仍然秉承着“要有用”的思路,设想一个人,看到世界上所有的东西——比如音乐,美术,小说,诗歌,蓝天和正在唱歌的鸟儿——都要问一句话:“这玩意儿能发电吗?”

然后音乐家,画家,作家和诗人们就要费尽心机地向他说明,这个东西虽然不能发电,但是毕竟对社会有用处啊,之类之类。这种说明势必会成为悲剧,因为也许这个人不认为除了发电,这个世界上还有别的什么玩意儿有价值。所以,在这个前提下,所有试图证明“我能发电”的言论从说出口的一刹那就注定了会是悲剧。

当今游戏所能覆盖到的人群极其广泛。源自《2017年中国游戏行业发展报告》的数据说明,2017年中国游戏用户规模已经达到5.83亿,未来还有很大增长空间。全民玩游戏的趋势已经不可避免。

在这样的前提下,对于游戏玩家,尤其是未成年人群体的分析与判断,就需要建立在统计和数据的基础上,而不是想当然的“我有一个朋友”或是“我家的一个亲戚”。而其中肯定也存在为数不少的特例——单就“某少年沉迷网游出现暴力倾向”一个现象,姑且不论这位少年生活的环境中有无家庭、学校、社会教育的缺失,也不提已有心理学家用研究结果证实游戏中的暴力元素对玩家并无影响,即使的确只是他一个人的问题,从概率论而言,也是难以避免的。更何况还有更多的、即使热衷网游却依然健康成长的案例。

想要解决这样的问题,只管理游戏显然是不科学的。18年前的“游戏禁令”除了让中国游戏行业极大幅度地落后外国、游戏市场乱象丛生之外,几乎没有任何效果;更何况随着解禁和市场的不断扩大,未来游戏的发展趋势只会愈加多元,而非紧缩。

因此,“管管孩子”才是真正有效的手段。或者说,只有“管好孩子”才能“救了游戏”。

分级制是难得的、在两会代表与游戏从业者之间达成共识的意见。一旦有了明确的标准,游戏开发者可以在合理合法的范畴之内开发面向目标用户的游戏。与之相应的是,需要有完善的规章制度和配套设施,确保不适合未成年人的游戏不会流入未成年人手中,而成年人则可以自由地购买、体验适合自己的游戏产品。

然而目前,即使是受到公众普遍认可的分级制,也仅仅停留在观点和建议的层面。分级制如何实施?由谁实施?采取怎样的标准?有怎样的措施来确保它能够行之有效?这些问题,至少在短时间内,仍然无法得到回答——因为前置条件甚至还不完善。

当然,我们仍未知道“精神毒品”的标签还会挂在游戏上多久。但至少现在,在人们可见的范围之内,它的涵义和影响力正在逐渐消减。

这是非常有趣的现象,随着移动设备逐渐普及,游戏用户数量增长;随着时代推移,最初的游戏用户已经成为社会中坚力量;随着游戏行业的发展,游戏企业在政府眼中的重要性正在逐渐增加。我们当然可以列举游戏的“益处”,但我已经厌倦了这么做。同时我仍然要再一次强调,这并不是正常的现象。为某样东西辩护,实质上相当于承认了这样东西有错,或者至少有错误的嫌疑。想象一个人,他看到所有的东西,绘画、音乐、小说、雕塑,所有的东西,都要问同样的一句话:“这玩意儿能发电吗?”然后想象那些创作者会如何回答?

也许会有一天我们不需要回答这种奇怪的问题,我们会告诉他:“不能,但那又如何?我喜欢它。”——我相信会有那么一天的。