毕业快乐,西西弗斯。

6月中旬,我去到了北京定福庄,观看了中国传媒大学游戏设计专业2015级的毕业展。

展览在学校的广告博物馆举行。我走过博物馆玻璃幕墙环绕的大厅,来到人声鼎沸的3层。门口负责接待的同学递过一本介绍册,示意我往里走。

15个毕设作品围绕着展厅排布,它们的种类十分丰富——从横版格斗游戏到步行模拟器,从音游到解谜游戏,甚至还有VR游戏和“虚幻4”引擎研究。展厅一边的屏幕上播放着所有参展游戏的宣传片,吸引了众多排不上队的观众。

我在展厅里见到了王雪竹——他身材瘦削,戴着一副黑框眼镜,显得精明而干练。

“我其实去年也私信你们了,但是你们没来。”他笑着抱怨道。王雪竹是2015级的毕业生,正是他邀请触乐来中传,来看一看“值得报导的东西”。

在周末的两天里,许多学生和一些附近街区的居民赶来体验这些未来的游戏制作者们半年来的努力成果。其他专业的学生们兴奋地冲向朋友的展台,一边玩一边大喊“牛×”;年轻夫妻饶有兴致地逛着展区,小朋友拉着爸爸撒娇:“我想玩这个!”

在试玩了几乎所有游戏之后,我有点意外地发现,即使不当作学生作业来看待,它们中的一些也算得上好玩。

2015级游戏设计系毕设混剪

“毕设时间大概有个大半年,不过大家真正做的时间也就三四个月。”王雪竹告诉我。

相比游戏公司动辄几年的开发周期,这些年轻的制作者们花费的时间不算太长——这也许是导致Bug频出的一个原因。在试玩者们不断的测试下,奇怪的错误频频发生,有些同学不得不在展位旁边紧急修改代码。

王雪竹参与设计的游戏出现了一个难以解决的问题,导致第一章无法游玩。他有些自责:“我们昨天晚上本应再多跑几遍,做个完整的测试,但是最后因为各种原因没有做。”

这个游戏叫做《毕业快乐,西西弗斯》,描绘了学生朋友们在完成毕设的过程中的心理状态。

“它是一种情绪,是一种在困境中的焦虑。”

我完整地体验了这个被它的作者们称为“半成品”的游戏。它分为3个章节:在“通往答辩的列车”里,我看到的是一种具体的焦急和不自信,以及必须掩饰这种负面情绪的慌张;在“一幅无法完成的油画”和“一场失败的戏”中,则显露出一种抽象的疲惫和绝望。

在3个章节中,“油画”的叙述最为精彩——玩家扮演的执笔者,目标是描绘出一幅油画上女孩的脸。一遍又一遍的修改,一次又一次的涂抹,执笔者始终无法完成女孩的脸。在这段有些抽象的情节里,她目睹了成功者的作品得到了满堂彩,也看到了盘子里失败者的头颅。在用一个巨大的红叉否定自己之后,她被推上了断头台。

《毕业快乐,西西弗斯》演示视频

绝望的执笔者就像永远重复地推动巨石的西西弗斯,好像快要完成却又永远无法完成的作品带来了无穷无尽的折磨。

“这个游戏当然和最开始想的完全不同。”王雪竹回忆说,“我们在做毕设的过程中遇到了各种问题,最后决定把自己的感受做成游戏。”

“我一直想做一个步行模拟器的。”他笑着说,“尽管这游戏里并不能步行。”

很显然,他对最后的成品有些不太满意。不过在我看来,虽然3个部分显得比较割裂(可能是由不同的人分组负责导致的),但是就情绪传达来说,我确实感受到了他们希望表现的东西。

在毕业展现场,《毕业快乐,西西弗斯》与其他作品的气氛完全不一样。试玩者戴着耳机,沉浸在音乐和画面营造出的情绪之中。当头颅落地的时候,有人充满疑惑,也有人恍然大悟——这些不同的表情好像和游戏一起成为了某种表演,或是一种行为艺术。这是一段情绪的终结,也是另一段情绪的开始。

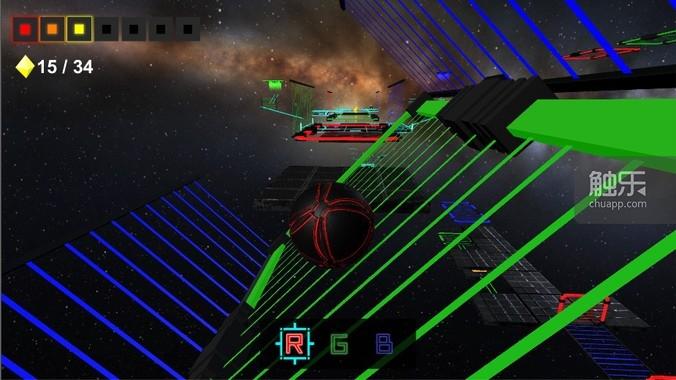

相比之下,《三原色》(RGBall)展区的气氛就轻松许多——高饱和度的色彩在屏幕上闪现,引人驻足。这款游戏初看之下很像多年前让我沉迷整整一个月的小游戏《3D平衡球》(Ballance),不同的是,《三原色》的主要元素是颜色而非重力。玩家操作一个可以切换颜色的球滚动在宇宙中的各种装置上,球在遭遇同色时会有碰撞,遇到异色则直接穿过,通过一系列的谜题后,颜色球到达终点。

我在这个游戏上花了大概45分钟时间,在经历了一个模型卡住的小插曲后成功通关了游戏。主程序王东宇告诉我,我是第8个完成所有关卡的试玩者。随后,他向我展示了游戏的“邪道”——王东宇熟练地跳过了所有储存点,在5分钟之内冲破了终点线。

“我们一开始的选题就是球类游戏。”谈到《三原色》的诞生过程,他告诉我,“中间有个版本做得太像《3D平衡球》了,后来才引入的三原色。”

由于规则简单,挑战失败的代价也不大,《三原色》是体验人数最多的作品之一。制作者们始终在旁边观察玩家的行动,同时不断对手感作出调整。直到我离开的时候,王东宇还在和队友讨论球的重量和弹性参数。

与“劝退”的《三原色》不同,《磁力囚徒》(Magnetic Gansta)这款游戏十分容易上手。王雪竹对这款游戏评价很高:“我觉得做Party Game的那组是最成功的一组。”

《磁力囚徒》是一款2D横版游戏,4名玩家控制红、黄、蓝、绿4个角色同屏对抗,4名角色带有磁性,可以通过改变自己的磁极放出冲击波,依靠“同性相斥、异性相吸”的原理将对手弹出场外来获得分数,在指定时间内得分最多的玩家获得胜利。场地中有4个高低不等的平台,时不时会有漩涡将玩家卷进里面,然后甩出屏幕。

主程序邱衍嘉表示,美术是他们小组的强项。从我几次体验的感受来看,《磁力囚徒》虽然采用了像素风格,但特效和动画十分精美,游戏画面上元素丰富,十分华丽。

从早上9点到下午4点,《磁力囚徒》展区里一直有玩家在激烈地对战着。他们席地而坐,聚精会神地盯着屏幕,身后围了一圈观战的群众。他们中有第一次试玩就获得第一名的高手,也有连续打了十几场也没能夺冠的菜鸟,但是看得出来,每个人都乐于与陌生人在这样一款游戏中“互相伤害”——庆祝的欢呼和懊恼的抱怨不绝于耳。毫不夸张地说,《磁力囚徒》就是展览上最耀眼的明星。

如果《磁力囚徒》最终能够上市,我一定会买一份放在触乐办公室里,也许它有一丝渺茫的可能性,会从《FIFA 19》手中夺取午休时间的PS4占有权。

虽然大多数游戏都很“好玩”,它们还是不可避免地有些青涩。

考虑到学生们并不丰富的游戏开发经验,这是可以理解的。一个很明显的缺陷就是,许多游戏的引导部分做得过于草率。用游戏艺术班主任江云老师(化名)的话来说,许多学生自己是“讲解员”——他们守在自己的展位旁边,一遍一遍地告诉试玩者怎么操作,以及接下来要做什么。

解谜游戏《生日惊喜》拥有庞大的文字量和丰富的剧情,在现场却很难有人可以耗费大量时间去体验,制作者们不得不选择几个片段来进行演示,大大降低了可玩性;潜入游戏《避风塘》的建模和美术十分出色,但是大多数玩家都没能通过第一个关卡,制作者只能开无敌模式展示自己的完整作品。

如果在引导部分多花一些时间,并多考虑一下展示的效果,它们本可以更好。

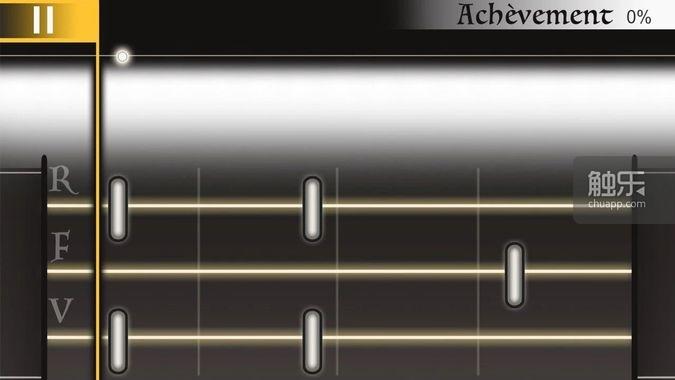

与大多数游戏不同的是,《魔力音符》的引导部分非常棒——在游戏进行过程中,只要仔细看人物对话,不需要任何人力讲解就可以顺利完成大部分内容。

这是一款以音游玩法推动的剧情解谜游戏,讲述了刚刚在魔法学院入学的奈可被困在无限循环的一天中,试图找到到达明天的方法的故事。

游戏引入了和《女神异闻录5》较为相似的时间系统,只要穿过房间就会消耗1个小时时间,到了晚上12点就会强制休息,到了新的一天,你的游戏进度又从头开始。

在发现线索之后,奈可通过音游来完成任务。游戏难度不高,只要达到60%的准确率就可以过关。

“调这么低主要是为了展示的时候方便。”《魔力音符》的策划和美术汤振翔告诉我,“我怕过来试玩的人在音游部分过不去,就不往下玩了。”

为了方便试玩者,他制作了游戏地图和一系列剧情指引,希望能把这个故事分享给更多的玩家。但事实是,他的展位上并没有多少人驻足。相比5分钟一盘的激情对战,需要花费一些脑力的解谜游戏显然没有那么受欢迎。

我通关了序章和第一章(总共有4章),在座位上和他聊了起来。

与五六人制作一个游戏的其他小组不同,汤振翔的毕设小组只有两人。他一人负责了美术和策划,另一名忙着准备考研的同学帮他写了程序。

“其实主要是没人了。”他挠挠头,“做完联创(联合创作,毕设之前一年的主要作业)之后,我想做点不一样的东西,但是其他组都已经定好了方向,我又没法放弃自己的想法。”

“过程中遇到了很多没有预见的困难,我有一段时间自己都不相信能做出来。”

汤振翔也在现场修着Bug。“这个地方,如果接到任务的话,第二天白天过去也会触发剧情。”他告诉我,“我以前从没想到会有人这么走。”

他认为自己的游戏还不够完整,还需要更多的打磨,但是“一定会把它做完”。

一天的展览结束后,江云老师带着我从博物馆回到了数字与艺术学院的教学楼,一路上她向我介绍了中传游戏专业的现状。与两年前一样,2015级的学生们还是分为游戏技术和游戏艺术两个方向,不过在2017级的招生中额外增加了一个“数字娱乐”的专业。

“这个专业其实包括两部分内容,一部分就是大家所理解的游戏策划,另一部分是电竞赛事的策划管理。”她介绍说,“我们和校外有一些合作,实习什么的也比较方便。京东电竞馆就在旁边嘛。”

江云是讲互动叙事的老师,用她自己的话说,“是教他们讲故事的”。江云对学生们的毕设还算满意,不过她也提出了更高的要求。

“花在引导上的时间太少,包括各种和玩家互动的部分都不是特别好。”

“很多学生做出来还是太像作业了。”她严肃地说,“和正儿八经的商业化的独立游戏比还有很大的差距。”

在交谈过程中我发现,在游戏教育者们的眼中,一些用词的含义可能与我们习惯上的理解有一些微妙的偏差:比如“商业化”这个词,在我们看来它可能代表了游戏从纯粹走向不纯粹、加入各种收费元素的过程,甚至许多玩家觉得,“商业化”和“独立游戏”是矛盾的。江云认为,“商业化”是指游戏从作业变得专业的必经之路——她更希望学生制作的游戏能够真正地出现在市场上,被更多人游玩。

“当然,这一部分以后也不一定是他们做啦。”她笑着说。

作为班主任,江云关注着学生们毕业后的去向。“直接去游戏公司的不算特别多吧,很多人都会选择考研和留学。”她介绍说,“还有一些学美术的同学会开始接一些插画之类的稿子,先用稿酬养活自己。”

“当然直接去大厂的也有。”她补充说,“有一个2016级的学生应该是已经拿到育碧的Offer了。”

在我们交谈的时候,王雪竹的妈妈来到了学院咖啡厅。她是来找江云老师的。

“我不太懂他做的东西,也不知道他到底学得好不好。”这是雪竹妈妈第一次见到孩子的班主任,她显得有些忐忑。

江云老师告诉她,王雪竹是她最棒的学生。

“我之前总是有些焦虑,现在放心一点了。”雪竹妈妈露出了欣慰的笑容,“我也不会提意见,就常常告诉他,要做温暖的游戏,别让玩你游戏的人天天打打杀杀。”我向她描述了今年4月那次为孤独症儿童做游戏的Game Jam,她有些激动地点点头:“对对对,我说的就是这种游戏。”

雪竹的妈妈曾经反对孩子选择游戏专业,如今听到老师的评价,她露出了毫不掩饰的骄傲神情。目睹这一幕,我有一些动容。“电子海洛因”根深蒂固的影响曾经让一些家长带有偏见,但是他们也会慢慢发现,除了冷冰冰的数据和无休止的对抗,电子游戏里也有温暖的力量——这是一扇很重很重的门,但绝对不是无法穿越的高墙。

王雪竹的女朋友也来学校了。她是2014级的学生,目前在USC读游戏设计。

“我要不要去看看她呢……”雪竹妈妈显得有些纠结。

在参观的最后,我来到了属于毕业生的202教室。刚刚从展览赶回来的王雪竹在座位上改着Bug,教室里面空荡荡的。

“以前这后面都放着床。”他笑着说,“现在都搬走啦。”

教室里横七竖八地放着许多显示器和键盘,桌上堆着各种各样的手办、游戏和编程书。前面的白板上用红笔写得满满当当,一边是毕业展的流程安排,一边是《最终幻想14》的团本攻略。他们首先是玩家,然后才是制作者。

王雪竹给我看了两个视频,分别是游戏专业2014级和2015级的班鉴。在视频中,他们扮演各种各样的角色(程序、策划和美工),改编了许多当时流行的段子。在最后的舞蹈《新宝岛》中,他们还不忘调侃一下自己的班主任。

2015级游戏设计系班鉴

“你问我们平时做游戏的状态是什么,我觉得就是这样的。”看得出来,王雪竹对自己的大学4年非常满意。

我坐在教室里,试图感受过去几个月里在这儿回荡着的欢笑与争辩声。

王雪竹在毕设中将自己比作西西弗斯。对于他们来说,也许选择游戏行业在某种意义上就是一种西西弗斯式的反叛。他们怀着梦想,义无反顾地冲进了这个五彩斑斓的世界,代价则是一次又一次地紧张、焦虑、陷入困境,却只能不断将巨石推向山顶。不过,至少他们是快乐的——每个人在介绍自己游戏的时候都滔滔不绝,兴奋的神情里写满了“热爱”。

祝这些未来的游戏制作者们能够在这个机遇和阻力并存的世界里找到自己的归宿。

毕业快乐,西西弗斯。