文化名人也打游戏!

张大春,祖籍山东济南,1957年生于台北市,曾任《中国时报》《时报周刊》记者、编辑、撰述委员,大学讲师,电视节目主持人,现任News98广播电台《大春泡新闻》《大书场》节目主持人。1980年开始写小说,以《少年大头春的生活周记》、长篇武侠小说《城邦暴力团》及近年的《大唐李白》最为著名。曾在侯孝贤执导的电影《悲情城市》中客串演出,亦曾赴美国参加聂华苓国际写作计划,赴德国参加法兰克福书展。他也有论述作者创作思路与文本互证之《小说稗类》《本事》,以及用笔记小说体写出的《春灯公子》等作品。张大春享誉文坛,创作类型以小说、诗、词、京剧、说书、书法、文学评论、历史评论、新闻评论及导读为主,其作品陆续在美国、英国、法国、日本以及中国大陆等地获得翻译出版。

——摘录自维基百科

这回访问小说家张大春,其实算是临时起意,毕竟难得回台北来出差,理当多见一些故旧。

我是读张大春的小说长大的,到了网络时代,也看他在News98电台的广播节目《大春泡新闻》的论坛里以“大炮春”这个ID谈文论艺、嘴炮时事,还写旧体诗词,人称“炮爷”。我在诗文之道上请教过他几次,也去电台拜访过他两三回。

后来有一次,大约是在著名报人高信疆(1944~2009)去世后,似乎是在台版《壹周刊》的专栏里,我看到一篇回忆文章,说高信疆在1980年代有一阵子常带人去游乐场打电动,其中打得最起劲的那个人是张大春。

这勾起了我很大的兴趣:以前几乎没有听说过这些文化名人也打游戏,他们自己也不大提,或许也是因为“不登大雅之堂”“不足为外人道也”这种习惯思维,会让人觉得自己这么大个人还打电动是一件掉份儿的事──就连我也曾经有点不能免俗。

这种羞谈电子游戏的情况,在近年手机游戏普及后有些改变了,我们渐渐也常看到各路艺文界朋友在社群网站上分享最近玩的游戏──当然也有一大部分是脸书自动帮你分享的,吃了那些不太懂电脑的长辈的豆腐,但客观上可能也消融了“羞谈游戏”的习气。所以,这篇访谈,或许也做得正是时候。

访谈时间为2018年6月22日周五,地点在News98电台,我们找了一间空闲的广播室谈了35分钟。

胡又天(以下简称为“胡”):以前听说您也打电动,但是那么多年以来,在您的著作和其他人的报道里面很少提到您玩游戏的情节,而在今天的世界上,关于电子游戏对青少年,或者所有人的影响都是一个大问题,大陆最近就又发生了一场论战。

张大春(以下简称为“张”):你的意思是让我来讲一讲我玩游戏的经验?

胡:对,从几十年前电动玩具刚出来的时候开始讲起。

张:我认为最有印象的是第一个玩的游戏,那个打乒乓球,画面就白线和白点的游戏。那个时候我刚念大学一二年级,但是那个时候我们真的没有瘾。接着我大二的时候就开始在幼狮文化出没。幼狮文化在汉中街51号,它旁边有一家蜜蜂咖啡,那个时候也是极流行的。

幼狮文化的编辑黄力智,跟我现在还非常好的,当时在《幼狮少年》做美编。还有一个刘嵩,现在是导演,在拍纪录片。刘嵩、黄力智和我经常在一起玩,作报道、摄影,冲洗照片。那个时候经常去一个咖啡馆叫“思蜜”,在沅陵街菜场里面,反正就是在喝咖啡,忽然有一天发现了《小蜜蜂》,就开始不能自拔了。

他们跟我约在那里的时候,我会早到,虽然不是每个桌子都空着,但是有些桌子有《小蜜蜂》,那就开始打,但是也打不了多少。老实说,我们可以做的事情太多,报道、摄影、写作之类的,没有哪一个东西是非玩不可的,可是只要我们手上有50块闲钱,差不多就可以在这些(游戏)上面搞一个多小时。我们也认为,大致上,我们从来不担心自己会沉迷,但是也绝对不会放过。不过当时我有两个东西不玩——“坦克”和“精灵车”(具体是什么游戏待考──编者注),那个我觉得无聊,《小蜜蜂》打完之后我就没有再玩什么。

后来有一间“碧富邑”,你问你爹就知道,应该是在敦化南路上某一个类似大饭店,或是大酒店的一楼Lobby,那里有大概几十台“坦克”“小精灵”“水果盘”,水果盘就是777那种,我忘了是怎么操作了,我始终就是守着《小蜜蜂》,那个时候高信疆刚开始打《小蜜蜂》,完了很快他就变成打“坦克”了,完了他就打“水果盘”,他的进化很快。

那个时候碧富邑还有一门活动,就是有很多年轻漂亮的辣妹──当时还没有“辣妹”这个名称,反正就是很骚的姑娘,其实是做色情的,我们没有人玩得起;她们就在我们身边走来走去,动不动就跟一个其貌不扬而且彼此不认识的,看起来是大商人的搭上,就离开了。

碧富邑到底是在干嘛的,我到现在都不知道,也不知道是不是个正式的酒店。但是我知道碧富邑楼下就有这个东西,那个场合还能够怎么玩我们也不知道,反正就是约去哪里玩的时候,先约在那边见面,见面之前谁先到就谁先玩,谁后到就没得玩,大概是这样。

过了几年,1979年我大学毕业,立刻去《中国时报》的《人间》副刊上班,到1980或1981年我就辞职。我写了一篇小说叫《新闻锁》,其实影射曹圣芬的,曹圣芬你知不知道?

胡:知道。(曹圣芬,1914~2002,时任《中央日报》董事长兼政治大学新闻系教授——编者注。)

张:因为曹圣芬无理地开除了我的大学同学,我同学读政大新闻所,我就写了一篇小说叫做《新闻锁》,上锁的锁,那个小说很凶悍。他(高信疆)不让我登对不对?我就投到《联合报》给痖弦(《联合报》副刊主编),痖弦呢就装不知道(给登出来了),但是惹上了麻烦,曹圣芬亲自去找王惕吾(1913~1996,《联合报》创办人、发行人)。3个老人家都知道这件事(另一位是《中时》创办人余纪忠,1910~2002),我反正就是个麻烦鬼。

高信疆看到我投给《联合报》他也火了。《联合报》会改(小说内文)吗?第一天没改,第一天出事了,第二天他就把最后一句加上“香港的渔火点点”。高信疆说那样改我也可以给你登啊,我说我也不知道他会这样改。听说第一天痖弦受到了极大的压力,第二天就换版,在小说结尾加了一行“玻璃门外香港维多利亚港里的渔火点点”,大概是这样吧,那段时间是1981年。

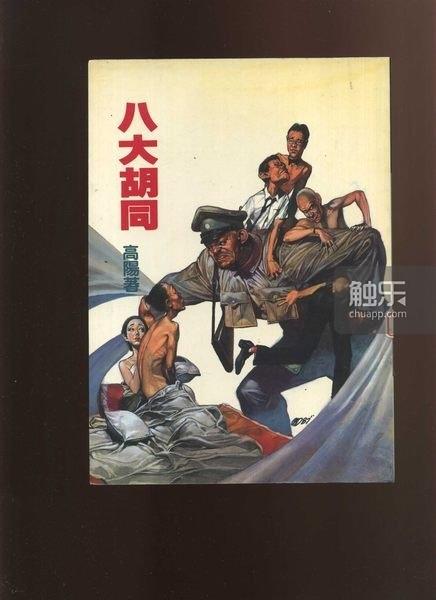

张:1981到1983年我和高信疆的来往就比较少,我转到了《时报周刊》去工作;1979年我大学毕业,1981年以前在《人间》,1979年到1983年我研究所念了4年,之后我当兵去了,1985年退伍。退伍之后,1987年再出来做《中时晚报》,在那期间,我先是跟高阳……

胡:去日本?(张大春在很多文章中提过他跟高阳去日本,听高阳讲文史掌故与创作心得的事——编者注。)

张:我跟高阳应该是在1986年认识,那时还没有《中时晚报》,然后我和他就开始打(游戏),然后是我带着高信疆去玩,各自出钱。高阳带我去玩那个,那是在东丰街,现在的东丰街四维路口,有一家地下室,我都怀疑那个冷气里面有安非他命,去那里都觉得好舒服,整个环境让你觉得太舒服了,极有精神。据说高信疆在那一年里玩了大概有100万。我没有,我可能在10~20万之间,一整年的。我带高信疆,高信疆又带了一个人,那个人嘛,一般人不知道,叫劳思光。

胡:哇。

张:哲学大师。所以常常是这样:我们一进那个门,他们一楼里面有个很小的空间,前面的沙发上打“坦克”,往里面一走就是“拉Bar”777,我就是拉Bar,我就玩777,然后还有7777,4个7。而且高信疆有高信疆的打法,我们称之为高式打法。劳思光有劳式打法。我有我的打法,我的打法不成体统,是随时变化。高式打法就是丢10块钱,1个代币,等一下我丢2个,然后丢4个,他就这样玩,详细我也忘了是怎样的,反正就是拉嘛。

劳思光最保守,我忘了他怎么投,反正他有一种或进或退的分寸,总之非常保守。所以他一整年下来可能根本玩不到几万块钱,玩得非常谨慎。我有时候会下很多钱,但也不一定。总之高阳带我玩的时间最短。他带我去玩,他玩了3个月就没兴趣了,后来我就一个人去。我一去就会看到高信疆在玩那个“水果盘”,然后就打个招呼,彼此不理了。

有一天我去买那个代币的时候,看到前台打开那个抽屉,之后我就再也不去了。那个抽屉里面有很多小格子,是做好了的小格子,放的是一本一本的存折。你懂不懂这个意思?

胡:哇靠。

张:客人都会把存折寄在那里,那很狠的。我一看到那个突然醒了。

我也没有跟高信疆说不要再玩了,也不会去跟劳思光这样说。我们都是各自在玩。后来有一次我在颁奖典礼的场合碰到劳思光了,我问他还打不打,他说好久没打了,我说我也是。他说你是什么时候戒掉的?我说大概前后打了一年,他说那我比你打得久,我就记得他跟我讲这句话,然后他说他不输不赢。

我应该是投入了一二十万,那不应该叫输,叫投入,娱乐嘛。高信疆好像接近100万,他比较狠。大致上就是这样,所以我那时打这些,非法电玩、777,可以说就是沉迷。这就是我的经历。

胡:除了赌博电玩以外,还有很多一般的电玩,后来你有玩其他电脑和其他游戏机上的游戏吗?

张:从来不玩游戏机,但后来会玩手机。手机上最近玩的是“9 Innings”,你知道吗?就是9局棒球,我养了两支球队,一连玩了3年,我可以让所有球队打到最高,我很会打嘛,主要就是你投手怎么设置。

在那之前只有一段时间(玩游戏很迷),那个真是沉迷的,那是我结婚前,199……

胡:是《文明帝国》吗?(我曾在某篇访谈中看过张大春说,他有半年什么都没做,就在玩《文明帝国》,大陆地区译为《文明》——编者注。)

张:就是《文明帝国》。我已经做到我的太空战舰升空,航向宇宙。

胡:那个我们也玩很多。

张:你玩到什么水平?

胡:各种各样的胜利,各种难度的挑战,反正就是那个游戏的机制我们都摸透了。

张:我玩的是《文明帝国2》。

胡:最好玩的就是2代和4代。

张:真的?后面的我没有玩。《文明帝国2》里,我是一个残暴的独裁者,极残暴的独裁者,不那样我怎么可能建造起宇宙的航舰,飞向文明的尽头。之后很多年都没有再碰游戏,直到前几年的“9 Innings”。我玩《文明帝国》应该是1993、94、95……我其实也没有玩3年啦,没那么久,大概前后就是一年左右。

胡:《文明帝国2》是1997年出来的,一代是1991年。(经查,原版是1996年2月上市, 1997年是台版发行的年份——编者注。)

张:哦,那我确定是第2代。因为1997年9月我就不可能玩了,1997年9月我就去了美国爱荷华州,有个联络各国作家的IWP(International Writing Program),去那里我就不可能玩了,我是玩了差不多接近半年。

胡:现在全世界都看得到,玩游戏的人越来越多,游戏作为一种新的艺术形式,或者说叙事、说故事的体裁,跟以前的电影、小说、漫画什么的都有一些不同,而且游戏还有沉浸式的体验,从这个就衍生出了不一样的互动小说。不知道您有没有接触过这样的游戏。

张:我没有接触过这样的游戏。

胡:这个发展了也接近快30年了,就是用电脑做得到的事情跟你说故事。它的游戏性比较低,但就是承载故事,最近比较大、比较热门的一个科幻作品《底特律:成为人类》就是这样子的。您写小说很久,如果您玩过的话应该有很多很有趣的想法。

张:这样,我对这个东西没有太多的兴趣,我不也会有反对这些的强烈意见,不管你说的这个互动或者叙事,我只知道一点,就是透过这种游戏形成的这种所谓的创造或叙事,语汇不会丰富的,语汇是很单薄的。语汇单薄,对我来说就一点吸引力也没有。比如说像玩《文明帝国》的时候我就会想:当人民躁动的时候,是给他们宗教还是娱乐,怎么不能再有细节一点?就是语汇不够用。人类的语汇,尤其是智慧型手机进入以后,还会比游戏机更强烈地被摧残,这个没办法。

胡:对,我也没办法。

张:但是我也没有什么太强烈的意见。我认为我这一代,是有能力变换各种语汇来形成创作的最后一代。我不相信──对不起我看不起你们这一代,Generally。这个有一点惨。

你知道最近有人做那个什么智力测验,虽然我也不是多相信智力测验的人,但那结果,好像是说1980年以后的出生的人,智力明显衰退。你可以说那些测验本身有问题,的确是,毫无疑问,它只能测出某一种程度的东西。可是就语汇这一件事情来说,我讲的不是别的,就是Vocabulary,人类的语汇会越来越消磨到少,这我觉得是非常可惜的事情。你是1980年以后的吧?

胡:对,我是1983年。

张:80后啊,1980年以后可以说是非常明显的了。

胡:我还算接到旧时代的尾巴,从小看你们写的东西(笑)。

张:(笑)你是比较接近上面的时代了。但即使是,我们现在叫五年级(民国五十年代出生的人),也就是60后,杨照、骆以军、甘耀明,都可以看出来,他们有一种语汇上的焦虑──一方面可以看出,他们在传统的语文训练上,明显的不像我们那个时候有──有什么呢?我们那个时候,大陆来的老师,在我们很小的时候,每个学校都一大堆,他们大概是在民国十年以前或民国前后出生的人。不见得能力有多好,但是作为一个私塾的塾师绰绰有余。所以讲究言辞还有锻炼的方法、学习的手段,还传给了我们。到他们大概70年代以后一退休,那个东西就没有了,这是非常可惜的。

我自己是觉得,到我们这一代也必须面对一件事情:我们以后讲话你也听不懂,人家讲话我们也听不懂。我们跟下一代或下几代的隔绝,比我们跟父辈的隔绝更严重。我们的父辈跟我们还没有完全隔绝,但是我和子辈已经是非常强大的隔绝。

胡:你现在的儿女亲戚晚辈,他们都谈些什么?他们都玩些什么游戏你知道吗?

张:我大致上知道,因为我们家那两个小孩,小的时候他们是在玩那个Craftsmanship……

胡:《Minecraft》?

张:对,那个创造游戏,盖房子。后来也打怪,还有带着枪换着车,换衣服到路上开着车杀人。

胡:《GTA》之类的吧,那种的很多。

张:还玩NBA的游戏,而且的确很懂NBA,他做的球评很好,是可以到我节目上来谈的程度:什么球员打什么位置、年薪多少、球团又怎么操作……他不是只看热闹的,很厉害的,当然这也跟他玩的电玩有关。他的确玩游戏,但是他也没有太多兴趣,我反而常常看到他坐在电视机前面,想要轻松一下的时候去看探索频道(Discovery),我就很惊讶。

功课又烂,他是建中(建国中学,台北高中男校第一志愿)的,但功课超级烂,到最后连毕业证书都没拿到,他准备今年暑假回去补修的。这种完全他×的是“自主学习”和“自主不学习”的综合体。但是他,比如说现在的一个什么事情?包括运动,那个什么Formula 1,一级方程式赛车,他是了若指掌。谁胜几秒、用了什么胎、什么车、什么场地,我也是佩服得五体投地。对他而言,看那个转播等于是在玩电玩,F1特别有这种效果,虽然他自己不能操作。

我现在完全退缩了,所以之前你说要跟我做这个访谈的时候,我说划不来,我是退缩回来每天写字,完全不(尝试新游戏了)。

胡:回到古典世界。其实这种逆势操作也是一种活路。

张:而且我完全有把握,苏黄米蔡我不敢说,但是宋朝的蔡,蔡京、蔡襄,以及秦桧,他们的字写得极好的,包括之后的唐伯虎、赵孟頫、董其昌,这些人的字,我决不在他们这些人之下。行楷跟行草,这些人的字拿出来晾一下,大家比比看。而且我从这么大的(双手比出约20公分见方)到1块钱、5块钱硬币大小的字,我都可以。

我的体很少,因为我隶书不写、篆书不写。偶尔写一点,但是比较棘手,大部分都是写行楷。光这个功夫,我每天早上下两三个小时,晚上下两三个小时;我现在连小说都很少写了。《大唐李白》我丢在那里,《春夏秋冬》我丢在那里,到时候再说。至于刚刚讲的这些,游戏啦,跟上跟不上也没啥。

对了,我以前还有很少一段时间玩过那个《俄罗斯方块》。也有一段,大概一个月不到,玩过那个很接近《俄罗斯方块》的,后来的叫做什么?

胡:《宝石方块》?

张:不是,那个糖果球的叫做……

胡:《魔法气泡》?

张:不是,是有300多关、500多关叫做什么,那个在《愤怒的小鸟》之后叫做?

胡:喔,《Candy Crush Saga》,那是最近几年的事。

张:我记得那时候王宣一还在,她和詹宏志,居然可以打到500关。《愤怒的小鸟》呢,我曾经打到过所有的金星3颗星,玩到后来也没什么意思。很短的时间,大概前后都不超过一两个月吧。

胡:所以游戏界把你们这一类定义为休闲玩家。

张:还有像那个什么《Pokémon Go》,我这一只都没抓过。

胡:前些日子我才访问李坤城,他玩那个很厉害。

张:我知道最厉害的是朱天心。

胡:哇。她打到多少?

张:朱天心跟谢材俊,他们打了非常多,一开始打了45关就很厉害了。

胡:等级吧?那个游戏是讲等级的。

张:对,等级,她很早就45级,别人3级、10级的时候她就20几级了。我都会从朋友的动态资讯上看到。

胡:这的确很像是他们会做出的事。

张:因为他们每天走很多路,他们本来就是走路族,不怎么坐车。还加上那个谢海盟。

胡:她写小说,也玩很多。

张:她写那个踏察台北的地下水流的书。

胡:最后就来一个结论好吗?因为通常在海峡两岸、华人社会,都有很多妖魔化游戏的言论,说沉迷这个不好,但事实上,不分富贵贫贱,也不论知识水准,大家多少都会玩,高知识界分子和文化名人也会玩,所以我们也是想说,能够尽量让多一点人能够平心看待这个东西。

张:好,我跟你说,不玩的人一定在根柢上是瞧不起玩的人,玩的人也一定是在根柢上鄙视不玩的人。

我讲一件事情:我所有从事的行业里面,不管行业也好,志业也好,事业也好,基本上都是落伍的。

但是这里我不用我的话说。有一天,也就是差不多上个月,我的儿子忽然跟我说,说做广播还有做音频,知识付费的音频,你做这个,是做对了。我说为什么?他说将来这两样东西一定是大生意。我就问他:“你怎么会有这个想法?我不觉得是啊!广播经营起来很困难了,你怎么会有这个想法?”他说:“你要知道,从我这一代开始,眼睛好的没有几个了。”

他是1998年出生的,他说他相信三四十岁以后他们都必须要靠眼镜,才能吸收我们要的即时知识了。那时候我叫他打醒了一件事情:他的眼镜度数已经700度了,比我都深;我女儿差不多也有500度左右。我们都相信未来有手术,有类似的方法可以帮助孩子重新找回他们的视力,但是他的这个自觉,我觉得是有意义的,尤其是放在游戏这个东西上。

不管游戏伤害别的什么东西,但是对眼睛,我觉得是不可逆的伤害。这件事情没得辩论,它也不是我的独创观点,我对这个事情也没有什么更抽象的想法。但是如果有一种游戏,它是促进你眼睛活力的,我告诉你,这就是下一个Steve Jobs。我反而在期待这个Revive,Rejuvenize你的眼睛。

胡:这个叫做功能游戏,也是当前的显学,用游戏帮助各种复健。

张:因为人体器官中,眼睛是最容易受到不可逆伤害的,黄光眼不可逆,青光眼不可逆,白内障好像还好一点。年轻人不去想这个问题,它很快就来找你。

胡:将来如果有游戏团队想改编你的著作做成游戏,你有什么想法?

张:基本上我认为是不可能的。有人来尝试着跟我签了约,比如《大唐李白》做电影,做手游、桌游什么什么。我说签,我就给你签啊,我知道你做不成。5年以后会不会做出什么我不知道,反正他第一笔钱会给我。

我的东西,你知道,米兰·昆德拉曾经说过:文学世界里面的杰作Masterpiece,它第一个要逃过“被改编成电影的劫难”。我不知道这是不是因为他的“布拉格之春”,就是那个……

胡:《生命中不能承受之轻》?

张:对,应该是那部,改编成电影以后大概他觉得深受其害。那部电影是不错的电影,而他会这样说是不是有矫情的成分,我也不敢说,这里不作评断。但是写小说的人如果像丹·布朗那样没出息,他×的他写的第一个章节、第一个句子就是冲着剧本去的,这没出息,那就何足道哉。这种为卖版权而写作的想法,写的人(作家)不应该想,写的人想就完了,堕入修罗道(笑)。

胡:好,非常感谢。话说如果让我选您的作品来改编游戏的话,我会选《少年大头春的生活周记》。

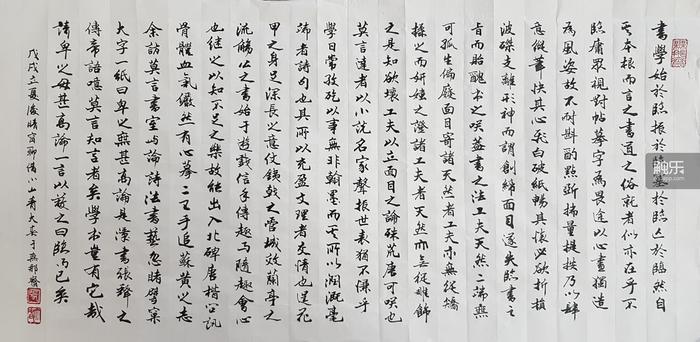

书学始于临,振于临,塞于临,止于临,然自其本根而言之,书道之俗就者,似亦在乎不临。庸众视对帖摹字为畏途,以心画独造为风姿,故不耐斟酌点斫、揣量提按,乃以肆意纵笔快其心,飞白破纸畅其怀,必欲折损波磔、支离形神而谓创缔面目,遂失临书之旨,而贻丑书之笑。盖书之法,工夫、天然二端,无可孤生偏废。面目寄诸天然者,工夫亦无从矫揉之;而妍媸之证诸工夫者,天然亦无从雕饰之。是知欲坏工夫以立面目之论,殊荒唐可笑也。莫言达者,以小说名家声振世表,犹不慊乎学,日常孜矻以事无非翰墨,而其所以润溉毫端者,诗句也;其所以充盈文理者,交情也。逞花甲之身,足深长之意,仗铁戟之管城,效兰亭之流觞。公之书始于游戏,信手传趣,而随趣会心也,继之以知不足之乐,故能出入北碑唐楷,问讯骨体血气,俨然有心摹二王、手追苏黄之志。余访莫言书室,与论诗法书艺,忽睹擘窠大字一纸,曰:卑之无甚高论,是汉书张释之传帝语。噫,莫言知言者矣,学书岂有它哉,请卑之无甚高论,一言以蔽之,曰临而已矣。

戊戌立夏后晴窗聊备小山青

大春于无那斋