对与错的区分很容易,然而分出对错后问题仍然存在,时间真的能解决问题吗?

几天前我写了一篇去临沂的见闻,其实还有些想说的。

在最开始,当听说要派我去临沂时,我是拒绝的:我是个很怂的人,每当公司评测恐怖游戏,那一周我都会“很忙”,“没时间”参加评测。而这个外访的任务,听起来就不容易。

然后,祝老师指着我头顶的横幅问我:“难道你不想再拿10万吗?”

我回头看那横幅,这是我的同事热心为我定做的,他感叹了好一阵做横幅“真便宜”。横幅上红底白字写着“热烈祝贺我司××老师喜获×××××10万元奖金”。“××”是我的名字,“×××××”是某个奖项。

这个横幅太令人意外了,我没有料到在21世纪还能看见这样一条横幅,与之匹敌的只有多年前看过的“热烈庆祝我县成为国家特困县”。我确实之前因为一篇还算热门的报导得过奖,但可悲的是,奖金远远达不到这个数字。因为这篇获奖作品还是集体创作的,奖金理应大家共享——这样一来我似乎欠了同事许多钱,他们把横幅挂在我身后,仿佛暗示着什么。

我不想坐在这里,于是转过头来对祝老师说:“我去。”

2016年,我的一拨同事和前同事有过亲自前往当地探访的经验,于是我向他们请教了生存指南。得到的消息真假参半,大多都很恐怖:掏出相机的瞬间被家长们围困;戒备森严难以突破,变成求生现场;甚至还有“派出去的编辑只回来了一半”……

我在前往临沂的火车上没睡好。

结果,正如文章中写到的,这趟旅途很平静,平静得过了头,以至于我没办法写出像是新闻报道的东西,想了半天,只能写随笔或者是凭吊。

我觉得很惭愧,在2016年和2017年,触乐发布了系列报道,采访了许多当事人(盟友和家长),并且在网戒中心戒备森严的时候进行了实地探访。我很喜欢这些报道,它们带来了新的东西,一些不那么为人所知的东西。

与那些报道相比,我这次的文章显得很平和,信息量很少。

有一个问题始终困扰着我。

我的目标是确认网戒中心是否关闭。但是,我发现自己竟然有些不确定什么叫“关闭”。

当我们说“网戒中心关了”时,到底在说什么呢?是说这个机构不存在了,还是说这家医院不再收治此类病人,或是指当年那些骇人听闻的行为已经完全消失?

机构不在了,这一点是很好确认的。医院的声明、悬挂的牌子,这些都可以作为证据。但进一步的确认是困难的,例如,我发现原来的心一病区仍然在收治病人,假如只是牌子摘了,以前的形式还在,那能叫做“关了”吗?当然,它收治的可能是普通病人,而不是网戒中心的那些病人,我无法验证这一点。

或者,即便是方法变了,以前的那些东西都不敢继续了。但,如果家长就带着孩子到医院“看网瘾”,不在网戒中心看,就在全国任何一家医院挂一个普通号,医院会治疗吗?会怎么治呢?是否只要没有“电击”,这一切就不会有那么大的争议?又或者,如果网戒中心转移到了别的地方,不再是第四医院的下设科室,这叫做“关闭”吗?

甚至,如果家长觉得当年的“治疗方案”特别好,在家中自行模拟那一套,这样“网戒中心”的实质不是还在吗?

我没法回答这些问题,我的验证仅仅止步于最开始的一点:作为第四医院下设科室的网戒中心关闭了。

因此,在文章中我很难下笔去写“它关了”,或者“它没关”,我卡在这个地方很久。我和许多市民聊过网戒中心是否关闭的问题,有的人说关了,有的人说没有,但细问之下所有人都不太清楚。而我比他们更困惑,我觉得,这个问题的答案并不在简单的表象上。

祝老师说我“陷进去了”,他说,“你认为这个问题很重要,但你弄不清楚”。

我觉得事情可能更严重一些,我不是没有找到问题的答案,是弄不清问题本身。

我只能写我见到的:网戒中心的牌子摘了、原来的场地挪作他用、以前阻拦拍摄的“家委会”成员也不见了、医院声称它早就取消了、有家长在网络上呼吁“不该关闭网戒中心”。我们在2016年来过,现在再来许多东西确实已经变样。

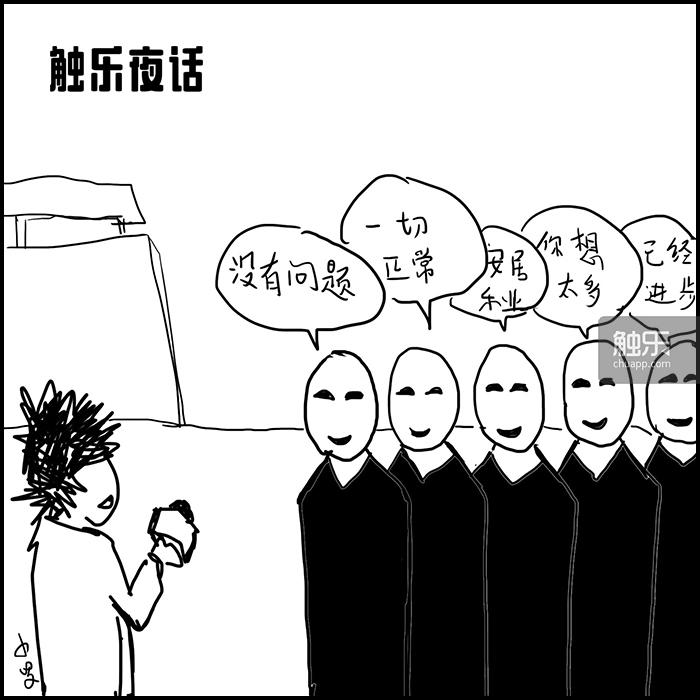

在临沂,有些事情改变了我过去的认知。例如,在网络上,我看到很多人声讨杨永信,我身边的人感觉和我一样,这可能是种幸存者偏差:因为我自己处于这样一种圈子里,所以看到的结果都是这样。

而在事情发生的地方,我问了许多当地人,结果他们中的很多人根本不知道网戒中心;或者是,他们并不觉得这是个很大的问题。我遇见了挺多人,我觉得他们是善良的普通人,他们不反对网戒中心,其中有些人还觉得,网戒中心挺有效的。

固然,也有不少人表达了对网戒中心的反对和不屑,但这和我曾经感觉到的一边倒的声音不一样。

我又想,网络上的声音是否真的如我所见呢,于是,我又去搜索一些家长的意见,我发现确实有真正感谢杨永信的人。只不过,不刻意寻找的话,他们不在我的视野内,他们的意见此前我从未关注。

观念的变化需要很久,但它的确在变化。

在10年前,如果去问同样的问题,或许大家都会谈“网瘾”,但这次,我发现其实没几个人谈“网瘾”。在不反对网戒中心的那些意见中,人们会说“孩子不好管啊”,“孩子不好好念书”——这些情况有没有网络都会有,而家长们确实急需一个“治疗”手段。

我仔细去看了那些感谢杨永信的家长们写的东西,他们都提到了“孩子听话了”,“像是变了一个人”,但没有人提及他们与孩子沟通的过程,没有人提到孩子的想法。我不知道他们现在的满意会不会在有朝一日变成悔恨,或者是保持现在这样的满意过完这一生。

我曾经考虑过用福柯的理论来写这篇文章,他提到了疯癫与权力的关系,这一理论对这个事件或许很适用:如果家长没有办法处理普通的困难,把这些困难当作“病”来处理确实简单许多。

你看,如果说“我们有个问题要解决”,那么我要亲自寻找原因、寻找解决方法,还要付出努力,这太辛苦了。但如果说,这一切都是因为“有病”,那么要做的就只是治病,只需要交给医生就好了。

对杨永信的网戒中心,媒体的风向几经转变,起初,是赞扬的;随着了解的深入,批判的声音多了起来。这些变化需要时间。

最后,我还是在文章中写“关了”,我觉得哪怕只是机构被撤销,也至少说明了一种态度——有这种态度不意味着问题解决、观念转变、伤痛消失,但至少是一种进步。