你只能拼命地逃,让自己与肉瘤触手同化,或是开启隐藏的秘门,拔掉电缆,与世界一起死去。

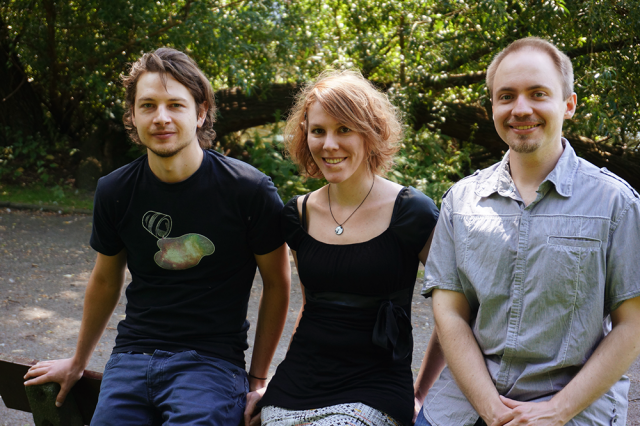

2014年6月,德国汉堡的两个年轻人想要做游戏。像大多数独立游戏人一样,丹尼尔·马克思和米兰妮·泰勒筹划成立一家工作室。在此之前,他们得先做出一个游戏企划。

在这个组合中,马克思是游戏设计师,他有一个酝酿多年、关于恐怖游戏的点子,这个游戏“只在电脑桌面上玩”,并且他当时认为此前从未有人做过这样的设计。但游戏的主题应该是什么?马克思对此并不清楚,于是两个人一起开始了头脑风暴,就像大多数创业团队那样。

2014年6月,前CIA职员爱德华·斯诺登在香港向《卫报》与《华盛顿邮报》披露了有关“棱镜计划”(PRISM)的秘密文档。这些文档显示,美国国家安全局从2007年起在世界范围内对即时通信和既存资料进行监听。

这个消息击中了马克思和泰勒。两年以后,他们的工作室Osmotic Studios推出了一款模拟监视游戏《奥威尔》(Orwell)。

1948年,英国作家乔治·奥威尔(George Orwell)创作了反乌托邦小说《1984》,描绘了在1984年的架空国家“大洋国”里政府对社会无孔不入的监控与操纵。这本书让“1984”成为了二十世纪中后期最为重要的概念符码,代表着官方欺骗、秘密监视并且修改历史的极权主义或独裁状态。

《奥威尔》获得了2016年The Game Awards“年度影响力游戏”提名,同年获得The Game Awards“年度游戏”提名的《Inside》同样与监控、逃离、反乌托邦有关。过去的一年里,具有影响力的同类游戏还有《指尖战争》(Replica)、《旁观者》(Beholder)、《这就是警察》(This is the police)和《少数幸运儿》(We Happy Few),再往前推一点,还有《请出示证件》(Paper,Please)与《西港独立报》(Westport Independent)。

在2016年,游戏开发者们在思考着1984的到来。

2016年,游戏圈的这股反乌托邦潮流是前所未有的。在此之前,从未有哪一年,“反乌托邦”以如此密集而丰富的形态出现在游戏领域。

这并不是说此前没有反乌托邦游戏。以此为主题的游戏中,最为著名的是《生化奇兵》系列,稍逊一筹的有《镜之边缘》《勿忘我》,而包含“极权”“监控”等元素的游戏更是数不胜数,《辐射》系列、《半衰期2》和《地铁2033》都多少有所涉及。在这些商业游戏中,玩家所扮演的大多是“英雄”——一个具有超凡能力、能够挺身而出对抗体制的“天选之人”。这是游戏的生产、销售体制决定的,否则玩家不会买账。

在2014年之前,大部分玩家都愿意相信这种“英雄击败极权”的故事,并且乐在其中。其背后的原因非常明确:冷战之后,历史好像就是这样书写的。柏林墙被推倒,“邪恶的红色帝国”瓦解,契卡和史塔西的黑历史被翻出来曝光。弗朗西斯·福山在1992年那本著名的《历史的终结及最后之人》中宣布:西方民主政体将是人类政治进化的终点,“历史已经终结了”——尽管这个鲁莽的论断引发学界争议,但大多数人觉得这似乎也没什么不对。

这个故事在近三十年的电影与游戏中一遍遍重演。文艺作品可以非常安全而自由地构建一个“邪恶体制”,它可以是政权支持,也可以是财团控制,玩家操作的“英雄”和观众代入的“主角”会胜利。游戏厂商、大众媒体和政府部门愉快地看着这一切,称赞这些作品具有思想深度和反思性,并宣扬“言论自由允许这一切发生”。

1984早就过去了,1984似乎已经被阻止,直到2014年斯诺登捅破天窗:“美丽新世界”早就建立起来了。1931年,奥尔德斯·赫胥黎创作了小说《美丽新世界》,描绘了这样的未来:2540年的世界政府鼓励所有人投入集体娱乐,以避免他们有时间思考。

斯诺登事件直接刺激了《奥威尔》的诞生。无独有偶,韩国开发者SOMI制作与手机监控有关的《指尖战争》,也是受到类似事件的震动:韩国国家情报院宣称使用一款黑客软件监视朝鲜,却被曝出该软件也被用于监控本国网络。《西港独立报》的作者Potus则意有所指地表示:“新闻自由,对于任何一种体制的社会,都是极为重要的。而民众对于媒体所传递的内容,也要批判性接受。”

游戏在冷战之后的近三十年里逐渐成为了主流的大众传媒,生长为一个庞大的产业,受控于资本与体制。在2016年,育碧发行了《看门狗2》,玩家扮演无所不能的黑客,对抗坏掉的信息系统CtOS——看起来也有几分反乌托邦的味道。然而讽刺的是,在玩家进入这一款“反抗监控”的游戏时,所有的行为和后台隐私都被育碧全程监控。

2016年,这一轮游戏圈的反乌托邦,是由独立游戏完成的。有不少玩家批评这波潮流中的一些作品有跟风与模仿之嫌,例如《西港独立报》。这种批评是有道理的,如果以独立游戏做“反乌托邦”题材,还不能有自己的设计和思考,那么与大众传媒讲述的那些千篇一律的故事也没什么两样了。但总体而言,这一波“反乌托邦”的独立游戏,在内涵与体验方面,还是做到了差异化的。

在《1984》中,主角温斯顿·史密斯在真理部工作——真理部负责宣传和修改历史,温斯顿的任务是重新编写过去的报纸,好让历史记录一如既往地支持政党的发展路线。作为体制内工作人员的温斯顿也处于“老大哥”的监控之中,他不是一个打出反抗大旗的“英雄”,而是苟且求生的普通人。

2016年,《指尖战争》与《旁观者》都采用了这样的视角。在《指尖战争》中,玩家捡到一部手机,“国土安全局”要求你配合他们对这部“恐怖分子”的手机进行调查,否则便要进监狱。而在《旁观者》中,玩家需要扮演一名公寓管理员兼秘密警察,一边监视检举房客,一边还要靠工资养家糊口。

这两个游戏的结局也同样灰暗难明:不论是努力完成任务、充当体制螺丝钉,还是暗中反抗、帮助叛逆者,都不会有好下场。在《指尖战争》的十几个结局中,没有任何一个能够真正拯救他人和自己;《旁观者》中最好的结局是主角和家人逃亡海外,过上“幸福的生活”。

这种巨大的无力感来自开发者身处的历史与现实。《指尖战争》的开发者SOMI是韩国人,这个国家曾经有漫长的军政府统治期,一度处于冷战的最前沿,而它的北方是血脉相连的最后一个“极权主义”范本朝鲜。在2016年末,韩国还爆发了反对总统的政治风暴,事件同样与监控、政治操纵有关。

《旁观者》来自俄罗斯,团队负责人却直接否认了前苏联历史对这款游戏的影响,但这种否认反而显得暧昧:苏联几乎是《1984》等一批经典反乌托邦作品的直接灵感来源,而红色帝国瓦解近三十年后,这个国家的现任最高统治者出身于克格勃。

斯诺登之所以成为传奇,是因为一个“小人物”依靠技术和对体制的了解,完成了对体制的反叛——它如此像是好莱坞大片和3A大作讲述的那些英雄故事。但所有人大概都明白,几十年内或许都不会再有第二个斯诺登了,天时地利人和齐聚才能造就这样一个人物,让他在天网中撬出一丝缝隙。而一个普通的凡人,即便进入体制,进入“真理部”,也不可能对庞大的国家机器产生多少影响,就连斯诺登自己,也没能真的改变那张大网。

《指尖战争》中,“国土安全部”对主角说:手机其实已经经过处理,证据也找得差不多了,“但你知道,很多事情我们说出来,和你检举出来,结果是不同的。”这个“不同”不是关于调查结果,而是关于“你”是否能活下来,是否能变成听话的螺丝钉——但这实际上也无关紧要,多一个少一个并无区别。

《少数幸运儿》和《西港独立报》仍然坚持把玩家放在反抗者的地位上。《少数幸运儿》的背景设定在1960年的架空英国,所有人戴着滑稽的面具,被逼着服用快乐药丸,玩家要伪装并逃离这个疯狂的城市——可以制造各种武器道具、一路打出去。

《西港独立报》有些类似《请出示证件》:玩家担任着一家报纸的主编,而政府成立了媒体管理部门,反对派与当权派的冲突正愈演愈烈。主编的每一个决策,都有可能决定报纸、编辑的命运,并影响社会事件的走向。

这两个游戏的品质不能说差,但很多玩家对它们的评论是:“实在是太天真了!”反抗者能找到各种空隙,就像是开了外挂,当权者的威压堪称缓慢柔和。然而这一切在游戏内却显得颇具合理性:二者的背景都设在古旧、传统的纸媒时代。

1948年,奥威尔设想的“大洋国”中,“老大哥”对所有人的监控,是通过双向显示的“电屏”进行的。“乌托邦”建立的前提是技术与生产力水平达到了相当高的层次,因此体制才能够监视和控制一切,个人才一无所有。

这也是“反乌托邦”在2016年再次兴盛的重要原因:“大洋国”所仰赖的技术,人类早已达到了,普通人早已陷入了温斯顿的处境。更重要的是,人们很可能会拥抱这一切。

在《奥威尔》这款游戏中,政府开发了新的安全防护计划“Orwell”,对所有被怀疑的民众进行全方位的监听,玩家则扮演一名Orwell系统的调查员。游戏的界面就是一个软件的使用界面,玩家可以在各个选项中调用相关的监控录像、社交网络信息、电子邮件和手机短信等隐私信息——如同一个现实中从事相关工作的真正的调查员。

米兰妮·泰勒是这样说明游戏用意的:“我们不想传达观点,而是让玩家自己思考隐私与安全的关系……为了国家安全,有时牺牲一些自由是必要的。至于如何平衡两者之间的关系,则需要玩家自己掌握。”

“历史终结”之后,一个新的故事正在被反复讲述:“全球反恐”。在2001年9月11日之后,“反恐”在意识形态上占据了制高点。与冷战时代清晰的阵营对立相比,“恐怖主义”构造了一个看不见摸不着的“敌人”,它可能在任何时间任何地点制造伤亡,引发恐慌。

恐慌的蔓延与网络密切相关。在报纸时代和电视时代,几百公里外的一场伤亡十几人的爆炸可能在几天之后才会引起街头巷尾的窃窃私语,而在2016年,任何恐怖袭击的图片、文字和视频都会在半小时以内传遍全世界,引发一场巨大的舆论爆炸。网络是恐怖传播的载体,网络也是体制进行监控的媒介。

《奥威尔》中政府开发Orwell系统的契机,也是一次广场爆炸事件——就像近年来欧洲发生的每一起恐怖袭击一样。作为一个调查员,你能通过系统看到人们的恐惧,恐惧使他们支持Orwell,但又对监控不满。调查员可以上传被监控者的资料,一旦上传就无法删除,而“上头”对于资料的反馈与评价可能与你完全不同,抓捕你想放走的人,或是放过你想抓捕的人。

在这个意义上,“隐私与安全”不是简单的此消彼长的关系——你交出隐私和自由,以为可以换来安全,但可能会陷入一个大滑坡。恐怖主义、国家主义与国家恐怖主义,实际上只有一线之隔,《奥威尔》展示的世界就走在这个不稳定的跷跷板上。“恐怖主义”所制造的恐慌越重,“老大哥”的怀抱就显得越温暖,而当它冷下来的时候,你也无法脱逃了。制造恐惧与操作恐惧,从马基雅维利的《君主论》开始,就是统治者的必修课。

1948年,第二次世界大战结束三年,“铁幕”即将降下,参加过西班牙内战的社会主义者奥威尔写下了《1984》,用未来架空的“大洋国”来影射苏联,此时世界上第一台电子计算机刚刚诞生2年。

1984年,冷战仍在继续,《1984》被拍成了电影。雅达利危机发生,游戏产业遭遇重创。

2014年,金融危机已经发生7年。恐怖主义的阴影笼罩欧洲与北美,斯诺登对外披露了“棱镜计划”。

2016年……2016年发生了太多事情。艾伦·马斯克想要在五十年内送人类上火星,但大地上的世界已令人难以应付。

2016年的这些密集出现的反乌托邦游戏,已经不再构想未来的世界图景——或者说,它们构建的世界已不再令人感到那是未来。无论是《指尖战争》《旁观者》《这就是警察》,还是《少数幸运儿》与《西港独立报》,要么是发生在过去,要么是发生在现在。即便是这些“过去”与“现在”,与真实世界里发生的一切相比,也太过于稚嫩笨拙了——人类几千年积累的权力艺术与飞速发展的技术相结合,现实的“大洋国”是不可描述的。

只有《Inside》展现了一个模糊不清的时代:昏暗的工厂里满是像机械一样前进的人,巨大的监控机器人用光圈扫视,你作为一个小男孩,只能拼命地逃,跑进巨大的培养器中,看到那些肉瘤和触手,与它们同化,才能看到一片发光的海;或是开启隐藏的秘门,拔掉电缆,与世界一同死去。

“我爱老大哥。”